et des ouvertures dynamiques à

et des ouvertures dynamiques à  presque nulles

conduisent une durée de vie du faisceau très faible (cf. dynamique longitudinale, limitation par

l’acceptance en énergie).

presque nulles

conduisent une durée de vie du faisceau très faible (cf. dynamique longitudinale, limitation par

l’acceptance en énergie).

Les machines de rayonnement synchrotron de troisième génération sont construites sur des optiques à forte focalisation afin d’atteindre de performances toujours plus extrêmes : les petites émittances créées permettent d’obtenir les hautes brillances recherchées. Cependant, de telles contraintes impliquent l’utilisation de champs magnétiques de forte intensité qui eux-mêmes vont exciter de nombreuses résonances et risquent ainsi de détériorer la dynamique globale du faisceau et de conduire à une faible ouverture dynamique et une faible acceptance en énergie. Il en résulte une injection lente et une faible durée de vie. Ces effets indésirables doivent être minimisés tout en concervant une haute brillance. Une des tâches principales du physicien des accélérateurs se résume d’abord à déterminer la meilleure optique possible de la machine, ensuite à définir une modélisation aussi proche que possible de la réalité et enfin, à développer des méthodes susceptibles d’améliorer la stabilité de la dynamique du faisceau.

L’optique des sources de lumière de troisième génération est construite généralement sur une maille dite Chasman-Green ou double bend achromat1 (Super-ACO, SOLEIL, ESRF) ou une maille triple bend achromat2 (ALS). Les faibles émittances y sont créées en minimisant les fonctions bétatrons dans les dipôles, ce qui se traduit par l’utilisation de forts champs dans les quadripôles adjacents. Nous avons vu (chap. 1, p. § sqq.) que ces derniers créent alors une grande chromaticité naturelle dans les deux plans qui est compensée par l’introduction de lentilles hexapolaires : deux familles, dites chromatiques, suffisent. Cependant très souvent, d’autres familles d’hexapôles sont également introduites dans la maille pour minimiser les largeurs des résonances. La principale difficulté est de déterminer l’emplacement optimum de ces hexapôles autour de l’anneau ainsi que leur force. Seuls des choix judicieux permettent de réduire les nonlinéarités.

La dynamique des particules individuelles est une des causes principales de la limitation des performances des sources de lumière. Si les orbites sont instables aux grandes amplitudes, alors les électrons diffusés à ces grandes amplitudes lors de collisions avec les atomes du gaz résiduel ou avec d’autres électrons (effet Touschek) vont être perdus par le faisceau. Il en sera de même pour les particules injectées à grande amplitude (optimisation de l’injection).

A la connaissance de l’auteur, seule l’ouverture dynamique des particules d’énergie nominale est

optimisée3

pour réduire l’influence des phénomènes nonlinéaires ; ces derniers peuvent conduire à la divergence

rapide des trajectoires des particules et à une chute drastique des performances globales de la

machine. Les ouvertures dynamiques des particules off momentum ne sont que rarement optimisées

pour les sources de lumière. Ce point peut conduire à des situations paradoxales : par exemple, une

très grande ouverture dynamique à  et des ouvertures dynamiques à

et des ouvertures dynamiques à  presque nulles

conduisent une durée de vie du faisceau très faible (cf. dynamique longitudinale, limitation par

l’acceptance en énergie).

presque nulles

conduisent une durée de vie du faisceau très faible (cf. dynamique longitudinale, limitation par

l’acceptance en énergie).

Cependant à l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode analytique systématique pour arriver à

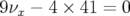

ces fins (même pour l’optimisation on momentum, i.e. pour  ), la difficulté provenant de la

détermination des amplitudes des résonances. Généralement, le schéma retenu consiste à utiliser

des familles d’hexapôles pour minimiser l’influence des résonances d’ordre trois, considérées comme

les plus néfastes pour la dynamique. Il est souvent admis, mais à tort, que seules les résonances

d’ordre faible sont à corriger (voir le rapport du CERN de Guignard, 1978 où l’auteur reformule

une théorie des perturbations du premier ordre). Pourtant les hexapôles excitent les

résonances de tout ordre (comme nous l’avons observé pour l’application d’Hénon, p. §

sqq.). La méthode utilisée pour Super-ACO ou SOLEIL repose sur le travail réalisé par

Audy (1989) : les coefficients analytiques des amplitudes des résonances d’ordre 3 sont

calculés puis minimisés par ajustement (c’est une méthode de perturbation du premier

ordre).

), la difficulté provenant de la

détermination des amplitudes des résonances. Généralement, le schéma retenu consiste à utiliser

des familles d’hexapôles pour minimiser l’influence des résonances d’ordre trois, considérées comme

les plus néfastes pour la dynamique. Il est souvent admis, mais à tort, que seules les résonances

d’ordre faible sont à corriger (voir le rapport du CERN de Guignard, 1978 où l’auteur reformule

une théorie des perturbations du premier ordre). Pourtant les hexapôles excitent les

résonances de tout ordre (comme nous l’avons observé pour l’application d’Hénon, p. §

sqq.). La méthode utilisée pour Super-ACO ou SOLEIL repose sur le travail réalisé par

Audy (1989) : les coefficients analytiques des amplitudes des résonances d’ordre 3 sont

calculés puis minimisés par ajustement (c’est une méthode de perturbation du premier

ordre).

Deux questions viennent tout de suite à l’esprit : (1) est-il possible de prédire quelles résonances sont susceptibles d’être excitées sur la machine réelle ? (2) est-il possible d’établir une méthode pour identifier facilement les résonances et d’estimer leurs amplitudes ?

Un début de réponse peut être apporté par l’utilisation de la théorie des perturbations en calculant des formes normales. Elles ont été introduites en Physique des Accélérateurs principalement par Dragt et Forest (Université de Maryland) et sont très utilisées au CERN. Bien que donnant de bons résultats (voir par exemple Todesco, Gemmi et Giovannozzi, 1997 et une application au LHC par Papaphilippou et Schmidt, 1998), cette méthode est assez lourde à mettre en œuvre. Des corrections locales sont possibles mais cette méthode dépend fortement de la modélisation et ne permet pas d’effectuer simplement des comparaisons directes entre le modèle et la machine en fonctionnement.

L’Analyse en Fréquence est au contraire une méthode numérique qui permet de manière assez intuitive et pratique d’identifier des résonances et d’estimer leur amplitude. Nous allons l’appliquer à quatre sources de lumière : le Projet SOLEIL, l’ESRF, Super-ACO et l’ALS. Pour chacune de ces machines, nous calculerons des cartes en fréquence ainsi que les ouvertures dynamiques associées. Les résultats seront présentés soit pour une modélisation purement théorique, soit pour une machine en fonctionnement (cf. résultats expérimentaux, chapitres sur l’ALS et Super-ACO). Nous montrerons la grande sensibilité de la dynamique aux réglages magnétiques.

Par soucis de clarification, je tiens à dire que ces deux approches sont complémentaires. La théorie des perturbations a été introduite à une époque où les gros ordinateurs n’existaient pas. Elle a permis et permet encore d’obtenir des formules analytiques relativement simples utilisées pour améliorer le réglage d’un accélérateur et comprendre sa dynamique (e.g. glissement des nombres d’ondes avec l’amplitude, déformation de l’espace des phases, largeur des résonances). Cette méthode ne fonctionne plus si le système est trop perturbé. Elle est moins précise que les intégrateurs numériques pour déterminer les équations du mouvement. La seconde approche repose sur les outils numériques. Elle permet une détermination précise de la trajectoire d’une particule (intégrateurs, codes de tracking) aussi bien pour un régime faiblement que fortement perturbé. Son inconvénient majeur est d’être une « boîte noire » qui fournit peu d’informations pour une compréhension théorique du mouvement nonlinéaire (approche qualitative).

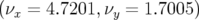

Pour l’ensemble des résultats qui vont être présentés, nous ne prenons en compte que la

dynamique transverse en négligeant le mouvement longitudinal. Ce choix est justifié dans la mesure

où le nombre d’ondes longitudinal  est très faible devant les nombres d’ondes transverses : par

exemple pour SOLEIL, la fréquence longitudinale est

est très faible devant les nombres d’ondes transverses : par

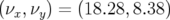

exemple pour SOLEIL, la fréquence longitudinale est  et les nombres d’ondes sont

et les nombres d’ondes sont

et

et  .

.

La majorité des cartes en noir et blanc du corps du mémoire sont reproduites en couleur en annexe B.

SOLEIL [110], acronyme pour Source Optimisée de Lumière d’Energie Intermédiaire de LURE, est une source de rayonnement de hautes performances. Après de nombreux et longs atermoiements, sa construction devrait débuter sur le plateau de Saclay à partir de l’automne 2001 pour des premiers photons fin 2005. La machine vise à remplacer les installations vieillissantes du LURE et à doter la communauté française d’une installation de troisième génération optimisée dans une gamme spectrale complémentaire de l’ESRF, la source européenne de rayonnement synchrotron localisée à Grenoble.

La maille standard de SOLEIL est construite sur une structure dite Chasman-Green modifiée4 (APD SOLEIL, 1999) avec dispersion répartie5. Les principales caractéristiques et les fonctions optiques de la machine sont données par le tableau 3.1 et la figure 3.1. Pour cette étude, la maille de SOLEIL est sans défaut avec sa 4-périodicité. Les chromaticités naturelles sont parfaitement compensées. Les calculs ont été faits pour des particules ayant l’énergie nominale de la machine.

En appliquant le schéma de construction précédemment énoncé (p. §), les cartes en fréquence et les

ouvertures dynamiques ont été calculées pour les deux optiques retenues pour SOLEIL. L’ensemble

des calculs a été réalisé avec le code de tracking DESPOT [42] en intégrant la trajectoire d’une

particule « test » sur  tours. Ce choix est justifié par un temps d’amortissement transverse

de 8.73 ms, i.e. 7 771 tours et un temps d’amortissement longitudinal de 4.35 ms soit 3 872 tours.

Des intégrations à très long terme ont été également entreprises afin de vérifier la validité de

ces hypothèses. Les deux optiques faible émittance retenues et optimisées par l’équipe

faisceau de SOLEIL sont appelées optique faible émittance 1 et 2 (APD SOLEIL, chap. IV

Sources).

tours. Ce choix est justifié par un temps d’amortissement transverse

de 8.73 ms, i.e. 7 771 tours et un temps d’amortissement longitudinal de 4.35 ms soit 3 872 tours.

Des intégrations à très long terme ont été également entreprises afin de vérifier la validité de

ces hypothèses. Les deux optiques faible émittance retenues et optimisées par l’équipe

faisceau de SOLEIL sont appelées optique faible émittance 1 et 2 (APD SOLEIL, chap. IV

Sources).

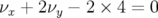

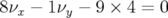

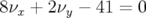

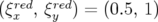

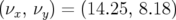

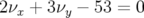

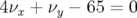

Pour la première optique, le point de fonctionnement est  ; Les glissements

des nombres d’ondes avec l’amplitude sont donnés par la figure 3.2-a. Cette optique a été optimisée

pour contraindre la variation du nombre d’ondes horizontal

; Les glissements

des nombres d’ondes avec l’amplitude sont donnés par la figure 3.2-a. Cette optique a été optimisée

pour contraindre la variation du nombre d’ondes horizontal  entre les résonances

entre les résonances

et

et  .

.

|

A la lecture de la figure 3.3-b, l’ouverture dynamique semble très grande : ![[0, 40] × [0, 24]

y=0 x=0](these1032x.png) mm

cependant ces dimensions doivent être légèrement réduites à

mm

cependant ces dimensions doivent être légèrement réduites à  mm selon

mm selon  (présence d’une île

due à la résonance d’ordre 9) et

(présence d’une île

due à la résonance d’ordre 9) et  mm selon

mm selon  .

.

Le point de fonctionnement est représenté par une croix (en pointillés sur la carte 3.2-b). Il est

presque confondu avec le coin en haut à droite de la carte en fréquence. Le bord supérieur (resp.

inférieur) de la carte correspond au glissement des nombres d’ondes avec l’amplitude horizontale

(resp. verticale) pour la seconde amplitude fixée à  (faible couplage). Pour déchiffrer la

carte 3.3-a (voir aussi la carte en couleur B.1), il est utile de distinguer trois types de

zones :

(faible couplage). Pour déchiffrer la

carte 3.3-a (voir aussi la carte en couleur B.1), il est utile de distinguer trois types de

zones :

). Le mouvement est typiquement un mouvement bétatron régulier comme au

voisinage du point de fonctionnement

). Le mouvement est typiquement un mouvement bétatron régulier comme au

voisinage du point de fonctionnement  — aux faibles amplitudes

bétatrons, le mouvement est évidemment linéaire —.

— aux faibles amplitudes

bétatrons, le mouvement est évidemment linéaire —.

. Selon que la

résonance est traversée au voisinage d’une zone elliptique ou hyperbolique, on observe

soit une accumulation de points soit une désertion (cf. Analyse en Fréquence et pendule

p. §). De manière générale, la diffusion est plus élevée. La particule aura tendance à

osciller transversalement à la résonance. Si la région est bornée de zones régulières, le

mouvement est confiné (cf. discussion sur la diffusion p. §, le schéma 2.11 et infra).

. Selon que la

résonance est traversée au voisinage d’une zone elliptique ou hyperbolique, on observe

soit une accumulation de points soit une désertion (cf. Analyse en Fréquence et pendule

p. §). De manière générale, la diffusion est plus élevée. La particule aura tendance à

osciller transversalement à la résonance. Si la région est bornée de zones régulières, le

mouvement est confiné (cf. discussion sur la diffusion p. §, le schéma 2.11 et infra).

) et

qui peut conduire à un comportement fortement nonlinéaire et même chaotique, par

exemple aux grandes amplitudes et sur les bords de l’ouverture dynamique.

) et

qui peut conduire à un comportement fortement nonlinéaire et même chaotique, par

exemple aux grandes amplitudes et sur les bords de l’ouverture dynamique.Pour l’optique ici considérée, la carte en fréquence révèle une dynamique relativement stable, néanmoins plusieurs résonances sont mises en évidence.

La résonance d’ordre 7,  , est atteinte pour

, est atteinte pour  mm (voir la

carte 3.2-b où l’ordre des résonances est le triplet p :q :r défini p. §). On remarquera également un

nœud de résonances juste au-dessus entre cette même résonance et les résonances

mm (voir la

carte 3.2-b où l’ordre des résonances est le triplet p :q :r défini p. §). On remarquera également un

nœud de résonances juste au-dessus entre cette même résonance et les résonances  ,

,

,

,  et

et  . Nous pouvons supposer

que si ce nœud de résonances ou la résonance d’ordre 7 sont excités, par exemple par les inévitables

défauts magnétiques, alors la symétrie 4 de l’anneau sera brisée et toutes les orbites

au-delà seront instables. Dans ce cas, l’ouverture dynamique horizontale ne serait plus

que de 24 mm selon

. Nous pouvons supposer

que si ce nœud de résonances ou la résonance d’ordre 7 sont excités, par exemple par les inévitables

défauts magnétiques, alors la symétrie 4 de l’anneau sera brisée et toutes les orbites

au-delà seront instables. Dans ce cas, l’ouverture dynamique horizontale ne serait plus

que de 24 mm selon  . Cet effet est observé lorsque que l’on simule le déplacement

(sciemment exagéré) d’un hexapôle dans l’anneau (cf. carte en fréquence 3.4 à comparer avec

Fig. 3.2-b).

. Cet effet est observé lorsque que l’on simule le déplacement

(sciemment exagéré) d’un hexapôle dans l’anneau (cf. carte en fréquence 3.4 à comparer avec

Fig. 3.2-b).

Plus inquiétant pour la stabilité du faisceau est le nœud entre les résonances d’ordre 7,

, d’ordre 9,

, d’ordre 9,  , d’ordre 11,

, d’ordre 11,  et

d’ordre 5,

et

d’ordre 5,  (cf. carte 3.2-b).

(cf. carte 3.2-b).

Il est important de noter que la dynamique est fortement contrainte non seulement par les résonances d’ordre faible, mais aussi par d’ordres plus élevés 9, 11, 13, et ceci, même pour une machine idéale7 . Leur influence est importante à grande amplitude et au voisinage des nœuds de résonances — recouvrement des largeurs de résonances, critère de Chirikov —. Voir pour cela (Laskar, 1993).

Le calcul exhaustif de l’ouverture dynamique ainsi que l’utilisation de la diffusion permet

d’établir une bijection entre l’ouverture dynamique et la carte en fréquence (sauf dans les

régions elliptiques). La localisation des résonances est plus aisée dans les deux espaces, en

particulier celles qui limitent l’ouverture dynamique. Par exemple, la région dans l’ouverture

dynamique vers  mm (protubérance du la figure 3.3-b) correspond aux îles

de la résonance d’ordre 9,

mm (protubérance du la figure 3.3-b) correspond aux îles

de la résonance d’ordre 9,  . Les résonances apparaissent nettement

dans l’ouverture dynamique : ce sont les courbes où la diffusion est plus importante (cf.

Fig. 3.3-b).

. Les résonances apparaissent nettement

dans l’ouverture dynamique : ce sont les courbes où la diffusion est plus importante (cf.

Fig. 3.3-b).

|

|

Enfin, remarquons que la carte en fréquence admet une torsion non définie au voisinage du point de fonctionnement ainsi qu’aux grandes amplitudes. La carte en fréquence 3.2-b se replie sur elle-même (le lecteur peut également s’aider de la figure 3.2-a). Il n’y a alors plus de bijection globale entre la carte en fréquence et l’ouverture dynamique. La torsion non définie a des implications sur la stabilité du faisceau, car elle permet en particulier des directions où la diffusion peut être très rapide (Laskar, 1999).

Pour illustrer différents processus de diffusion, la figure 3.5 (partie inférieure gauche de la carte 3.2-b) représente trois orbites intégrées à long terme, sur 100 000 tours (l’amortissement n’est pas pris en compte, seule la diffusion au voisinage d’une résonance est étudiée).

mm et de nombres d’ondes

initiaux

mm et de nombres d’ondes

initiaux  . La particule est stable et reste sur la résonance

d’ordre 7,

. La particule est stable et reste sur la résonance

d’ordre 7,  .

.

mm et de nombres

d’ondes initiaux

mm et de nombres

d’ondes initiaux  , i.e. au voisinage de la résonance

, i.e. au voisinage de la résonance

. L’orbite diffuse rapidement transversalement à la ligne

de résonance et lentement longitudinalement (diffusion souvent appelée diffusion

d’Arnold). La particule est perdue au bout de 75 000 tours de machine.

. L’orbite diffuse rapidement transversalement à la ligne

de résonance et lentement longitudinalement (diffusion souvent appelée diffusion

d’Arnold). La particule est perdue au bout de 75 000 tours de machine.

mm et de nombres

d’ondes initiaux

mm et de nombres

d’ondes initiaux  , i.e. au voisinage dans une région de forte

diffusion. La particule diffuse dans l’espace des fréquences rapidement, puis reste

capturée 2 000 tours par la résonance

, i.e. au voisinage dans une région de forte

diffusion. La particule diffuse dans l’espace des fréquences rapidement, puis reste

capturée 2 000 tours par la résonance  et est perdue au bout

de 5 380 tours.

et est perdue au bout

de 5 380 tours.Les résultats précédents m’ont amené à proposer avec P. Nghiem une optique modifiée

(Nadolski, 1998 et chap. IV de l’APD SOLEIL) : comme la résonance d’ordre 9 et le nœud

associé semblent être néfastes pour la dynamique, tout en gardant le même point de

fonctionnement, nous avons contraint la courbe en fréquence de sorte qu’elle n’atteigne

pas cette résonance. Pour cela, nous avons modifié la pente à l’origine de la courbe en

fréquence modifiée de la valeur  à

à  en utilisant les hexapôles (cf.

Fig. 3.7).

en utilisant les hexapôles (cf.

Fig. 3.7).

Comme attendu, le but est atteint tout en conservant pratiquement la même ouverture dynamique (cf. Fig. 3.9 et carte en couleur B.2). Les principales résonances identifiées pour ce réglage sont données par le tableau 3.2 et localisées sur la figure 3.6.

|

|

Dans ce cas, l’extension de la carte en fréquence est réduite, moins de résonances perturbent la dynamique mais en contrepartie, la carte en fréquence est plus repliée sur elle-même (cf. au voisinage du point de fonctionnement et sur la partie gauche de la carte en fréquence 3.6).

Il doit être remarqué que l’allure d’une carte en fréquence est très sensible à une faible modification des forces hexapolaires. La dynamique associée est alors complètement différente alors que les tailles des ouvertures dynamiques ont peu changé (comparer les cartes 3.3-a et 3.9-a).

|

|

Pour l’optique faible émittance numéro 2, le point de fonctionnement est déplacé à

de manière à ne jamais traverser la résonance d’ordre 7,

de manière à ne jamais traverser la résonance d’ordre 7,  (cf. courbes en fréquence 3.8).

(cf. courbes en fréquence 3.8).

La carte en fréquence et l’ouverture dynamique sont données par la figure 3.10 : bien que l’ouverture dynamique soit légèrement plus petite, elle reste néanmoins plus grande que l’ouverture physique (cf. Tab. 3.2) et surtout la diffusion est bien plus faible que pour la première optique (comparer avec les cartes 3.3 et 3.10).

La carte est deux fois repliée sur elle-même pour cette optique : elle a une faible extension dans l’espace des fréquences et le nombre de résonances rencontrées est bien plus faible. L’influence du repliement de la carte en fréquence sur la dynamique n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie pour le présent travail (pour une discussion, voir Laskar, 1999).

|

|

Parmi les deux optiques principales retenues pour SOLEIL, l’optique faible émittance numéro 2 est la plus prometteuse en termes de stabilité du faisceau, taille de l’ouverture dynamique (grande vis-à-vis de l’ouverture physique) avec un très faible nombre de résonances excitées. En particulier, à ouverture dynamique égale, l’optique numéro 2 décrit une dynamique avec une plus faible diffusion que l’optique numéro 1. Nous avons vu néanmoins qu’il est possible d’améliorer l’optique faible émittance 1 sans diminution particulière des autres paramètres caractéristiques (cf. optique 1 modifiée).

En effet le groupe faisceau de SOLEIL a choisi de réaliser une machine relativement souple en termes de réglages et ajustements magnétiques. Six des huit familles d’hexapôles peuvent être utilisées pour modifier l’optimisation sans avoir besoin de déplacer le point de fonctionnement ; des ajustements fins et la réduction de l’influence des résonances peuvent être ainsi facilement envisagés8. Nous devons cependant constater la très grande sensibilité de la dynamique aux forces hexapolaires : l’allure (repliement, extension spatiale) des cartes en fréquence des trois optiques présentées est complètement différente alors que les forces hexapolaires ont été faiblement modifiées.

Ces études devraient être complétées par le calcul de cartes en fréquence et d’ouvertures dynamiques off momentum pour évaluer l’impact des optiques sur l’efficacité d’injection et la durée de vie du faisceau. L’introduction de défauts magnétiques réalistes devrait permettre d’obtenir une estimation raisonnable des performances réelles de la machine en fonctionnement.

Super-ACO [75] est la première machine en France dédiée dès sa construction au rayonnement synchrotron. Mise en fonctionnement en 1987 afin de remplacer l’Anneau de Collision d’Orsay (ACO), Super-ACO est la première source de lumière ayant toutes ses sections droites libres équipées de dispositifs d’insertion9 ; à ce titre, c’est une machine intermédiaire entre la deuxième et la troisième génération (son émittance verticale est trop grande pour être classée dans la dernière catégorie). Les particules stockées sont des positrons.

Super-ACO est une machine d’énergie intermédiaire,  , constituée de quatre

super-périodes (cf. synoptique de la machine 3.11). La maille standard, i.e. une super-période, suit

une structure Chasman-Green avec un plan de symétrie (cf. schéma 3.12). Les principales

caractéristiques de l’anneau de stockage sont rassemblées dans le tableau 3.3.

, constituée de quatre

super-périodes (cf. synoptique de la machine 3.11). La maille standard, i.e. une super-période, suit

une structure Chasman-Green avec un plan de symétrie (cf. schéma 3.12). Les principales

caractéristiques de l’anneau de stockage sont rassemblées dans le tableau 3.3.

|

|

De par leurs particularités, il est intéressant de donner une brève description des différents éléments magnétiques de Super-ACO :

.

La valeur de l’angle des coins des dipôles est ajustée sur les mesures expérimentales

(Level et Nghiem, 1986). Pour obtenir la même avance de phase, l’angle n’est pas

.

La valeur de l’angle des coins des dipôles est ajustée sur les mesures expérimentales

(Level et Nghiem, 1986). Pour obtenir la même avance de phase, l’angle n’est pas

˚mais

˚mais  ˚(cf. le schéma d’un aimant à faces parallèles 2.2 p. §).

˚(cf. le schéma d’un aimant à faces parallèles 2.2 p. §).

, une bobine hexapolaire de champ maximum

, une bobine hexapolaire de champ maximum  , une

bobine dipolaire, pour compenser la composante dipolaire créée par la bobine hexapolaire et

deux bobines de correction (pour correction dipolaire horizontale, dipolaire verticale ou

quadripolaire). L’hexapôle (

, une

bobine dipolaire, pour compenser la composante dipolaire créée par la bobine hexapolaire et

deux bobines de correction (pour correction dipolaire horizontale, dipolaire verticale ou

quadripolaire). L’hexapôle ( ) possède un terme décapolaire important simulé par

une lentille décapolaire (

) possède un terme décapolaire important simulé par

une lentille décapolaire ( ). Le quadripôle est ainsi modélisé par un champ

quadripolaire, une composante hexapolaire et une lentille décapolaire (cf. schéma

équivalent 3.14).

). Le quadripôle est ainsi modélisé par un champ

quadripolaire, une composante hexapolaire et une lentille décapolaire (cf. schéma

équivalent 3.14).

Le point de fonctionnement est ajusté à l’aide des familles quadripolaires  et

et  , la

fonction dispersion à l’aide des familles

, la

fonction dispersion à l’aide des familles  et

et  .

.

|

|

et

et  situées dans

l’achromat11

sont utilisées pour ajuster les chromaticités ; les familles

situées dans

l’achromat11

sont utilisées pour ajuster les chromaticités ; les familles  et

et  sont réglées pour

minimiser l’amplitude des résonances d’ordre trois induites par les hexapôles (Audy,

1989).

sont réglées pour

minimiser l’amplitude des résonances d’ordre trois induites par les hexapôles (Audy,

1989).

) et hexapolaires (

) et hexapolaires ( ) sont reliées par la

relation

) sont reliées par la

relation  (Brunelle et al., 1999 et communication personnelle de Pascale

Brunelle).

(Brunelle et al., 1999 et communication personnelle de Pascale

Brunelle).L’ouverture physique horizontale est limitée par le

septum12

situé à  mm vers l’intérieur de l’anneau et vers l’extérieur par la chambre à vide à

mm vers l’intérieur de l’anneau et vers l’extérieur par la chambre à vide à

mm. Verticalement, la limite est donnée par les dimensions de la chambre à vide dans les

onduleurs, soit

mm. Verticalement, la limite est donnée par les dimensions de la chambre à vide dans les

onduleurs, soit  mm.

mm.

Pour effectuer cette étude, plusieurs logiciels pouvaient être utilisés13 :

Le programme DESPOT a dû être abandonné dès le début pour cette étude, car il ne modélise pas les champs de fuite d’un dipôle : tout le code est écrit dans l’approximation des grandes machines.

Le programme BETA a l’inconvénient d’être lourdement interfacé et interactif, rendant son utilisation difficile pour des calculs longs tels ceux d’une carte en fréquence. Cependant étant utilisé au LURE, dans un premier temps, il n’a pas été écarté.

L’ensemble de la discussion va porter sur une description de Super-ACO sans défaut, i.e. pour une machine idéale.

Lorsque les champs de fuite sont inclus dans le modèle de la dynamique, les calculs

effectués avec le code BETA à l’ordre 2 ne sont plus symplectiques. En fait, leur inclusion

dans le développement de Taylor d’ordre 2 « tue » la symplecticité de l’intégrateur (cf.

Fig. 3.15). Si l’on appelle  l’application de transfert et

l’application de transfert et  sa matrice jacobienne,

alors par définition la transformation est symplectique si et seulement si (Goldstein,

1980) :

sa matrice jacobienne,

alors par définition la transformation est symplectique si et seulement si (Goldstein,

1980) :

|

avec  et

et  respectivement les matrices identité et nulle de rang 3. Ces conditions de

symplecticité se traduisent par 15 relations pour un système à 3 degrés de liberté. Dans le logiciel

BETA, la matrice de transfert prend en compte les termes du second ordre. Ainsi programmé, le

nombre de relations de symplecticité est plus élevé (quelques conditions devant être théoriquement

nulles, si le schéma d’intégration est symplectique, sont données par le tableau 3.4). Il ne

faut donc pas utiliser BETA au second ordre pour Super-ACO mais utiliser l’ordre dit

scaling14

qui prend correctement en compte les champs de fuite.

respectivement les matrices identité et nulle de rang 3. Ces conditions de

symplecticité se traduisent par 15 relations pour un système à 3 degrés de liberté. Dans le logiciel

BETA, la matrice de transfert prend en compte les termes du second ordre. Ainsi programmé, le

nombre de relations de symplecticité est plus élevé (quelques conditions devant être théoriquement

nulles, si le schéma d’intégration est symplectique, sont données par le tableau 3.4). Il ne

faut donc pas utiliser BETA au second ordre pour Super-ACO mais utiliser l’ordre dit

scaling14

qui prend correctement en compte les champs de fuite.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Si les champs de fuite des dipôles sont négligés, au second ordre, le système intégré reste

symplectique (comme on l’attend), mais uniquement à très faible amplitude (e.g.  mm).

Par contre dès

mm).

Par contre dès  mm, l’espace des phases se peuple de trajectoires spirales caractéristiques

ici encore de la non-symplecticité. Après quelques discussions fructueuses avec J. Payet, il s’avère

que la seconde raison de non-symplecticité est le faible rayon de courbure de Super-ACO,

mm, l’espace des phases se peuple de trajectoires spirales caractéristiques

ici encore de la non-symplecticité. Après quelques discussions fructueuses avec J. Payet, il s’avère

que la seconde raison de non-symplecticité est le faible rayon de courbure de Super-ACO,

m. Notons cependant que ce problème est général pour pratiquement tous les logiciels de

tracking — second ordre de MAD compris — car l’approximation des grands rayons de courbure,

abusivement utilisée, est souvent oubliée.

m. Notons cependant que ce problème est général pour pratiquement tous les logiciels de

tracking — second ordre de MAD compris — car l’approximation des grands rayons de courbure,

abusivement utilisée, est souvent oubliée.

La conclusion est l’obligation d’utiliser le code BETA à l’ordre scaling pour tous les calculs de Super-ACO.

Une fois ces premiers problèmes cernés, une comparaison des résultats obtenus avec les logiciels BETA et MAD a été réalisée. Rappelons que parmi les critères recherchés, la rapidité de calcul et la validité du code à grandes amplitudes sur un grand nombre de tours sont primordiales pour utiliser l’Analyse en Fréquence.

La figure 3.16 illustre un bogue lors du calcul de la contribution des multipôles dans BETA. Alors qu’à l’ordre scaling, les résultats devraient être strictement identiques en mode15 XZ ou QXZ, ils sont totalement dissemblables, en particulier pour la variation du nombre d’ondes horizontal avec l’amplitude. Après discussion avec J. Payet, il s’avère que les calculs doivent être réalisés en mode XZ (plus lent que le mode QXZ mais « moins imprécis » !).

|

|

Ajoutons enfin, que l’ordre scaling est une approximation qui est valide seulement à faible

amplitude. En comparant les résultats entre BETA et MAD, il s’avère que les résultats diffèrent dès

mm16,

amplitude relativement faible puisque l’acceptance physique de la machine est

mm16,

amplitude relativement faible puisque l’acceptance physique de la machine est  mm !

Au-delà, les résultats de BETA sont complètement faux, car les approximations de calcul ne sont

plus vérifiées.

mm !

Au-delà, les résultats de BETA sont complètement faux, car les approximations de calcul ne sont

plus vérifiées.

Dans la suite, sauf cas explicitement dit, je n’utilise plus que l’intégrateur LIE4 de MAD qui est assez lent mais « exact » à grande amplitude car symplectique d’ordre quatre.

Pour finir, remarquons qu’on n’observe pas de différence notable pour le calcul de  avec BETA mode QXZ, XZ ou LIE4 de MAD. Ce résultat se comprend immédiatement, car les

lentilles décapolaires induisent le champ magnétique suivant :

avec BETA mode QXZ, XZ ou LIE4 de MAD. Ce résultat se comprend immédiatement, car les

lentilles décapolaires induisent le champ magnétique suivant :

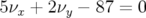

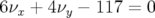

| (3.1) |

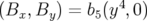

où  est la force octupolaire (cf. l’expression générale 1.46 du champ magnétique, p. §). Or les

calculs précédents ont été réalisés pour

est la force octupolaire (cf. l’expression générale 1.46 du champ magnétique, p. §). Or les

calculs précédents ont été réalisés pour  ou

ou  (couplage non pris en compte dans ce

type de calcul par le code BETA) ; les champs magnétiques se simplifient dans le premier cas à

(couplage non pris en compte dans ce

type de calcul par le code BETA) ; les champs magnétiques se simplifient dans le premier cas à

et dans le second cas à

et dans le second cas à  . Donc, il n’y a pas d’influence

notable dans le plan vertical.

. Donc, il n’y a pas d’influence

notable dans le plan vertical.

Malgré ses qualités, le code BETA n’est pas adapté pour effectuer de longues intégrations numériques et des optimisations à grandes amplitudes (pour une machine à faible rayon de courbure). D’ailleurs, il n’a pas été écrit dans cette optique (cf. les approximations réalisées).

Super-ACO est considéré comme machine parfaite, i.e. sans défauts avec sa 4-périodicité. Les

onduleurs ou wigglers ne sont pas modélisés et de plus les forces des lentilles décapolaires sont

surestimées17

d’un facteur  :

:  .

.

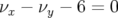

Le point de fonctionnement a pour nombres d’ondes  et

et  et les hexapôles

chromatiques sont ajustés pour une chromaticité nulle dans les deux plans (tableau 3.5). L’ensemble

des calculs est réalisé pour des particules d’énergie nominale (

et les hexapôles

chromatiques sont ajustés pour une chromaticité nulle dans les deux plans (tableau 3.5). L’ensemble

des calculs est réalisé pour des particules d’énergie nominale ( ). Les fonctions optiques pour

une super-période sont données par la figure 3.17.

). Les fonctions optiques pour

une super-période sont données par la figure 3.17.

|

Les calculs effectués avec le logiciel BETA diffèrent de ceux du logiciel MAD tout particulièrement pour des intégrations à grandes amplitudes. Nous l’avons déjà vérifié dans la section précédente. Les courbes de glissement des nombres d’ondes (Fig. 3.18) sont obtenues en utilisant l’intégrateur LIE4 de MAD.

Il est intéressant de comparer les ouvertures dynamiques calculées avec le logiciel BETA et avec

le code MAD (Fig. 3.19). La méthode de calcul de l’ouverture dynamique de BETA et celle

présentée avec MAD sont radicalement différentes. La philosophie de BETA est de ne tracer que le

bord de l’ouverture dynamique selon le schéma suivant. On se donne une amplitude  à

à

fixé, on commence l’intégration, si l’on est stable (resp. instable), on incrémente

(resp. décrémente)

fixé, on commence l’intégration, si l’on est stable (resp. instable), on incrémente

(resp. décrémente)  jusqu’à être instable (resp. stable). Ensuite,

jusqu’à être instable (resp. stable). Ensuite,  est incrémenté et

l’on réitère le processus précédent. Notons que par cette méthode, on n’explore pas

l’intérieur de l’ouverture dynamique qui peut alors contenir des régions conduisant à des

mouvements instables. Un des points forts de cette méthode est la rapidité du temps de calcul

qui permet de l’utiliser pour l’optimisation d’une machine pour un faible nombre de

tours.

est incrémenté et

l’on réitère le processus précédent. Notons que par cette méthode, on n’explore pas

l’intérieur de l’ouverture dynamique qui peut alors contenir des régions conduisant à des

mouvements instables. Un des points forts de cette méthode est la rapidité du temps de calcul

qui permet de l’utiliser pour l’optimisation d’une machine pour un faible nombre de

tours.

|

|

Dans le second cas, on n’utilise MAD que pour réaliser l’intégration numérique de la trajectoire.

On se donne une grille de conditions initiales  et pour chaque nœud du

maillage, on effectue l’intégration et l’on ne garde que les conditions initiales qui ont conduit à un

mouvement stable. Ce type de calcul est beaucoup plus long, mais il est exhaustif au sens où l’on est

assuré de ne pas avoir de région instable contenue dans l’ouverture dynamique, pourvu que le

maillage soit assez fin (typiquement 150

et pour chaque nœud du

maillage, on effectue l’intégration et l’on ne garde que les conditions initiales qui ont conduit à un

mouvement stable. Ce type de calcul est beaucoup plus long, mais il est exhaustif au sens où l’on est

assuré de ne pas avoir de région instable contenue dans l’ouverture dynamique, pourvu que le

maillage soit assez fin (typiquement 150 150 conditions initiales avec un pas suivant une loi en

racine carrée).

150 conditions initiales avec un pas suivant une loi en

racine carrée).

Dans la présente étude, cette méthode donne des résultats peu différents qualitativement mais complètement différents quantitativement (bijection entre ouverture dynamique et carte en fréquence, localisation des résonances, stabilité).

L’ouverture dynamique (figure 3.20-d) et la carte en fréquence (figure 3.20-c) ont été calculées en

intégrant la trajectoire de  conditions initiales réparties dans le premier quadrant

(

conditions initiales réparties dans le premier quadrant

( ) de l’espace des configurations

) de l’espace des configurations ![(x,y) ∈ [0,50] × [0,60] mm](these1183x.png) . L’intégration est

effectuée sur deux fois 1 000 tours. Les 1 000 premiers tours sont utilisés pour calculer

les fréquences associées au mouvement d’une particule survivante et les 1 000 suivants

pour calculer la diffusion de l’orbite. Ce choix n’est pas arbitraire mais est justifié par

une rapide convergence de l’application fréquence. Rappelons que, grâce aux propriétés

de l’Analyse en Fréquence, l’on est dispensé de réaliser une intégration numérique des

trajectoires pour un nombre de tours de 75 000 correspondant au temps d’amortissement de

Super-ACO.

. L’intégration est

effectuée sur deux fois 1 000 tours. Les 1 000 premiers tours sont utilisés pour calculer

les fréquences associées au mouvement d’une particule survivante et les 1 000 suivants

pour calculer la diffusion de l’orbite. Ce choix n’est pas arbitraire mais est justifié par

une rapide convergence de l’application fréquence. Rappelons que, grâce aux propriétés

de l’Analyse en Fréquence, l’on est dispensé de réaliser une intégration numérique des

trajectoires pour un nombre de tours de 75 000 correspondant au temps d’amortissement de

Super-ACO.

|

|

Nous pouvons succintement commenter l’ouverture dynamique calculée (Fig. 3.20-d) :

A première vue, l’ouverture dynamique semble très grande : extension horizontale jusqu’à

50 mm et verticale au-delà de 50 mm. Cependant, on observe que pour des conditions initiales

verticales ( ) excédant 23 mm (pour x=0 mm), la zone de stabilité résiduelle n’est qu’une

immense île de résonance

) excédant 23 mm (pour x=0 mm), la zone de stabilité résiduelle n’est qu’une

immense île de résonance  . De plus aux grandes amplitudes, la diffusion est

importante.

. De plus aux grandes amplitudes, la diffusion est

importante.

Une étude plus fine permet d’affirmer que toutes les particules survivantes ayant des conditions initiales dans la sus-dite zone ont leurs nombres d’ondes situés soit sur la résonance principale soit au-delà.

En conclusion, les dimensions de l’ouverture dynamique pour le premier quadrant

( ) doivent être ramenées à des valeurs plus raisonnables :

) doivent être ramenées à des valeurs plus raisonnables : ![[0, 50 ] × [0, 23]](these1195x.png) mm.

mm.

La carte en fréquence associée (Fig. 3.20-c) a également une grande extension dans l’espace des

fréquences. La figure 3.20-c ne la montre pas dans sa totalité : elle est tronquée dans sa partie basse

qui s’étend jusqu’à  . Cependant cette partie n’a pas d’intérêt pour la dynamique, car elle

ne sera jamais atteinte pour la machine réelle (hors de l’ouverture physique, la résonance principale

ne peut être traversée). La description de la carte en fréquence peut être décomposée en deux

parties séparée par la résonance

. Cependant cette partie n’a pas d’intérêt pour la dynamique, car elle

ne sera jamais atteinte pour la machine réelle (hors de l’ouverture physique, la résonance principale

ne peut être traversée). La description de la carte en fréquence peut être décomposée en deux

parties séparée par la résonance  (voir aussi Fig. 3.21 et les cartes en

couleur B.3) :

(voir aussi Fig. 3.21 et les cartes en

couleur B.3) :

(1) une première partie au voisinage du point de fonctionnement  , coin

supérieur droit de la figure. Cette partie est très régulière avec une diffusion faible (équipartition

des points, diffusion faible :

, coin

supérieur droit de la figure. Cette partie est très régulière avec une diffusion faible (équipartition

des points, diffusion faible :  ).

).

(Frontière 1-2) la dynamique est dominée par la résonance systématique d’ordre 3,

. En pratique, en son voisinage, on observe une grande vitesse d’éjection des

particules. Sur la carte en fréquence soit les particules sont capturées dans l’île de résonance soit il

y a désertion de points : très proche de la résonance, la diffusion est très élevée (

. En pratique, en son voisinage, on observe une grande vitesse d’éjection des

particules. Sur la carte en fréquence soit les particules sont capturées dans l’île de résonance soit il

y a désertion de points : très proche de la résonance, la diffusion est très élevée ( )

correspondant à la proximité des zones hyperboliques associées à la résonance (les particules

vont être perdues si l’intégration est poursuivie). La largeur de la résonance est grande :

)

correspondant à la proximité des zones hyperboliques associées à la résonance (les particules

vont être perdues si l’intégration est poursuivie). La largeur de la résonance est grande :

.

.

(2) au-delà de la résonance d’ordre 3, la diffusion est importante, la stabilité est faible (les particules ayant des amplitudes initiales horizontales presque nulles sont tout de même stables). Les résonances révélées par la carte en fréquence sont répertoriées dans le tableau 3.6 et localisées sur la figure 3.21.

|

La carte en fréquence est repliée dans la région  (cf. Fig. 3.21). Il semble

qu’au-delà de ce repliement plus aucune trajectoire ne soit stable. Ce repliement correspond dans

l’ouverture dynamique aux amplitudes horizontales supérieures à

(cf. Fig. 3.21). Il semble

qu’au-delà de ce repliement plus aucune trajectoire ne soit stable. Ce repliement correspond dans

l’ouverture dynamique aux amplitudes horizontales supérieures à  (cf. Fig. 3.20-d).

(cf. Fig. 3.20-d).

La figure 3.20-b exhibe le second quadrant ( ) de l’ouverture dynamique. La

carte en fréquence (figure 3.20-a) est bien entendu inchangée si ce n’est le caractère

hyperbolique ou elliptique des résonances rencontrées (et l’échantillonnage dans l’espace des

fréquences).

) de l’ouverture dynamique. La

carte en fréquence (figure 3.20-a) est bien entendu inchangée si ce n’est le caractère

hyperbolique ou elliptique des résonances rencontrées (et l’échantillonnage dans l’espace des

fréquences).

L’ouverture dynamique négative a comme extension ![[− 55, 0] × [0, 23] mm](these1217x.png) . Comme

précédemment, toutes les conditions initiales des particules au deçà de la résonance principale

. Comme

précédemment, toutes les conditions initiales des particules au deçà de la résonance principale

conduisent à des mouvements peu stables (

conduisent à des mouvements peu stables ( ).

).

La résonance principale,  , est maintenant de nature hyperbolique : c’est

pourquoi on n’observe plus d’île de résonance dans l’ouverture dynamique.

, est maintenant de nature hyperbolique : c’est

pourquoi on n’observe plus d’île de résonance dans l’ouverture dynamique.

La modélisation de Super-ACO peut être améliorée en introduisant les défauts de gradient des quadripôles droits. Les valeurs utilisées sont celles mesurées en 1990 (Barthès et al., 1990) sur l’ensemble des quadripôles de la machine pour un point de fonctionnement équivalent.

|

|

La figure 3.22 indique les valeurs relatives des gradients de chacun des 32 quadripôles de Super-ACO en prenant le troisième quadripôle comme référence. Ces valeurs sont aléatoires et relativement faibles (de l’ordre du pour mille) ; la dynamique globale devrait être peu modifiée bien que la périodicité de l’anneau soit réduite de 4 à 1 : de nouvelles résonances devraient apparaître .

En comparant les cartes en fréquence et ouvertures dynamiques de la machine idéale (Fig. 3.20-a et b) et de la machine avec les défauts de gradients déduits des mesures magnétiques (Fig. 3.23), plusieurs remarques peuvent être faites (voir aussi la carte en couleur B.4).

Le point de fonctionnement est légèrement différent :  , contre

auparavant

, contre

auparavant  ; toutes les résonances vont être atteintes avec des

amplitudes plus faibles. Cette différence s’explique par la modification des gradients des familles

quadripolaires

; toutes les résonances vont être atteintes avec des

amplitudes plus faibles. Cette différence s’explique par la modification des gradients des familles

quadripolaires  et

et  (le point de fonctionnement n’a pas été réajusté après l’introduction

des défauts).

(le point de fonctionnement n’a pas été réajusté après l’introduction

des défauts).

L’ouverture dynamique est très légèrement réduite. La diffusion est partout plus élevée et en

particulier au voisinage des lignes de résonance (cf. Fig. 3.22-b) et au-delà de la résonance

d’ordre 3  (grandes amplitudes). Le nœud des résonances d’ordre 3,

(grandes amplitudes). Le nœud des résonances d’ordre 3,

, 9,

, 9,  , 10,

, 10,  et 7,

et 7,  est

excité.

est

excité.

En conclusion, une détérioration globale de la dynamique est observée mais elle reste faible.

Suite aux études précédentes, nous souhaitions calculer une carte en fréquence correspondant aux conditions expérimentales nominales en termes de chromaticités, valeurs de courants quadripolaires et hexapolaires. Peut-être comprendrions-nous alors mieux les performances actuelles de Super-ACO. Seuls les dispositifs d’insertions n’ont pas été modélisés.

Le point de fonctionnement a pour nombres d’ondes :  et

et  (cf. tableau

3.7). Les valeurs des chromaticités réduites désormais non nulles,

(cf. tableau

3.7). Les valeurs des chromaticités réduites désormais non nulles,  et

et  ,

sont réglées par ajustement des forces de deux familles hexapolaires

,

sont réglées par ajustement des forces de deux familles hexapolaires  et

et  . Les

valeurs des courants des quadripôles et hexapôles sont données dans le tableau 3.8 et les

fonctions optiques par la figure 3.24. La fonction dispersion est toujours nulle en dehors des

achromats.

. Les

valeurs des courants des quadripôles et hexapôles sont données dans le tableau 3.8 et les

fonctions optiques par la figure 3.24. La fonction dispersion est toujours nulle en dehors des

achromats.

|

|

Les glissements de nombres d’ondes avec l’amplitude sont donnés en comparaison avec ceux calculés par le code BETA (Fig. 3.25).

L’ouverture dynamique est réduite dans le plan horizontal à -30 mm (cf. Fig. 3.26-b). La carte

en fréquence (cf. Fig. 3.26-a, voir aussi la carte en couleur B.5) présente un repliement important,

sa lecture est alors difficile. La dynamique est fortement marquée par la résonance d’ordre 3,

qui limite l’ouverture dynamique verticale à 20 mm. Il faut cependant noter qu’en

expérience, l’ouverture dynamique verticale mesurée est bien plus petite, de l’ordre de 12 mm

(l’ouverture physique est à 15 mm).

qui limite l’ouverture dynamique verticale à 20 mm. Il faut cependant noter qu’en

expérience, l’ouverture dynamique verticale mesurée est bien plus petite, de l’ordre de 12 mm

(l’ouverture physique est à 15 mm).

Nous avons vu que Super-ACO est une machine singulière de par son faible rayon de courbure, ses champs de fuite et coins dipolaires non négligeables. L’approximation traditionnelle des grandes machines n’est plus valable et l’approximation hard edge n’est plus suffisante. Nous avons insisté également à plusieurs reprises sur le fait que le code BETA n’est pas adapté pour réaliser des études d’optimisation de la dynamique à long terme et pour des amplitudes supérieures à environ 20 mm pour une machine telle que Super-ACO, même si l’optique linéaire est toujours bien traitée.

Des cartes en fréquence et ouvertures dynamiques ont été calculées pour différentes

configurations machines qui juste qu’en l’an 2000 étaient considérées comme reflétant la machine en

fonctionnement. Cependant, cette étude n’a pas permis d’expliquer correctement certaines

observations expérimentales. En effet, l’ouverture dynamique est limitée dans le plan vertical en

expérience, la dynamique du faisceau est sensible à une résonance d’ordre 3 ( ). Or nous

n’avons pas réussi à confirmer ses observations (à faibles amplitudes) à partir du modèle de

l’anneau.

). Or nous

n’avons pas réussi à confirmer ses observations (à faibles amplitudes) à partir du modèle de

l’anneau.

Un problème crucial est de pouvoir arriver à définir un modèle aussi réaliste que possible de l’anneau de stockage. Ce besoin se justifie, car d’une part, il permettrait de mieux prédire le comportement de la machine réelle et d’autre part de pouvoir rapidement identifier les causes d’une modification des performances de l’accélérateur.

Il est utile de dresser un bref tableau des principaux accords et désaccords entre le modèle actuel et l’expérience — en nous restreignant à la seule dynamique transverse —.

|

|

Nous disposons d’un excellent modèle de l’optique linéaire : point de fonctionnement, faible battement des fonctions bétatrons, bonne efficacité des correcteurs dipolaires utilisés pour corriger l’orbite fermée.

Les valeurs des coins et champs de fuite des dipôles ont été ajustées sur l’expérience (Level et Nghiem, 1986). La caractérisation nonlinéaire des forces des quadripôles et hexapôles a été faite en 1989 par P. Nghiem, des mesures magnétiques sur banc d’essai à la fin des années 1990 (Barthès et al., 1990). Le glissement des nombres d’ondes avec l’énergie est également en accord avec les mesures expérimentales suite à l’introduction d’une composante décapolaires induites par les hexapôles qui sont créés par un « mauvais dipôle » (Brunelle et al., 1999). Un important travail de caractérisation de l’impact des éléments d’insertion sur la dynamique transverse a été réalisé à Super-ACO (Brunelle, 1992, Sommer et al., 1992)

Par contre, les mesures de durée de vie Touschek, de valeurs de chromaticités, de taille de l’ouverture dynamique et d’acceptance en énergie ne sont pas encore bien comprises.

Nous devons également rappeler que Super-ACO n’est pas équipé de moniteur de position tour par tour ni de perturbateur vertical. Si bien qu’aucune caractérisation de la variation des nombres d’ondes avec l’amplitude n’a été réalisée (nous verrons qu’une des caractéristiques de l’ALS est de disposer d’un grand nombre d’outils de diagnostic et d’exploration de la dynamique de l’anneau).

Dans la seconde partie dédiée aux résultats expérimentaux, nous verrons comment nous pouvons améliorer le modèle de Super-ACO. La première idée sera d’obtenir une estimation réaliste des défauts magnétiques de la machine. Peut-être, qu’à l’image de l’ALS (voir page § sqq.), la dynamique se trouverait fortement modifiée. Puis, nous explorerons la dynamique de l’anneau à travers les glissements des nombres d’ondes avec l’amplitude horizontale en utilisant une électrode tour par tour, le perturbateur horizontal et l’Analyse en Fréquence.

L’installation européenne de radiation synchrotron (European Synchrotron Radiation Facility,

ESRF [38] et [37]) est actuellement la meilleure source de lumière de troisième génération en termes

de performances. Mise en service en 1992 (premiers photons), l’optique possède une périodicité 16,

ce qui permet de réduire drastiquement le nombre de résonances permises. La maille suit un schéma

Chasman-Green avec dispersion distribuée et des sections droites alternant faibles et grandes

fonctions bétatrons (cf. Fig. 3.27). En opération, il est nécessaire de surcompenser les chromaticités

à des valeurs légèrement positives. Les principaux paramètres de l’ESRF sont donnés par le

tableau 3.9. L’acceptance en énergie mesurée est de  , l’injection est réalisée au voisinage du

point

, l’injection est réalisée au voisinage du

point  mm.

mm.

La présente étude est restreinte aux deux jeux hexapolaires nominaux. Expérimentalement, le second semble meilleur pour un fort courant par paquet où la durée de vie est plus courte (communication personnelle de A. Ropert, 1999). Nous allons essayer de le comprendre à travers l’Analyse en Fréquence. L’intégration numérique a été effectuée avec le programme MAD version 8 [50] pour des particules on et off momemtum, sur deux fois 1 000 tours d’une machine constituée d’une seule super-période, soit 125 tours de machine réelle. Le temps d’amortissement de l’ESRF est d’environ 2 000 tours.

La figure 3.28 exhibe l’ouverture dynamique on momentum de l’ESRF ; à première vue, elle

semble très grande, irrégulière, fortement marquée par les résonances et dissymétrique :

![[−56,42]y=0 × [− 16,16]x=0](these1303x.png) mm (

mm ( et

et  ). Néanmoins, ces dimensions sont

beaucoup trop optimistes et doivent être réduites. En effet, une analyse plus détaillée de l’intérieur

de l’ouverture dynamique révèle de nombreux îlots de résonance.

). Néanmoins, ces dimensions sont

beaucoup trop optimistes et doivent être réduites. En effet, une analyse plus détaillée de l’intérieur

de l’ouverture dynamique révèle de nombreux îlots de résonance.

|

|

Pour lever tout hypothétique interrogation au sujet des calculs des cartes en fréquence, je

rappelle au lecteur que la dynamique de la particule ne change pas si les conditions initiales des

particules sont choisies dans le quart de l’espace des configurations ( ) ou

(

) ou

( ).

).

La lecture d’une carte en fréquence de l’ESRF (Fig. 3.29-a, voir aussi les cartes B.10) est plus délicate que celle de SOLEIL, puisque la carte présente un repliement important. Afin de faciliter la lecture, la carte peut être divisée en deux parties (voir Fig. 3.30) :

mm selon

mm selon  ; les limites sont

données par la résonance entière

; les limites sont

données par la résonance entière  et l’amplitude verticale

et l’amplitude verticale  mm ;

la diffusion y est faible. Notons cependant la présence de la résonance d’ordre 5,

mm ;

la diffusion y est faible. Notons cependant la présence de la résonance d’ordre 5,

atteinte pour

atteinte pour  mm dans l’espace des configurations

(

mm dans l’espace des configurations

( mm si l’on considère l’ouverture dynamique négative).

mm si l’on considère l’ouverture dynamique négative).

![x ∈ [− 41, − 28] ∪ [20, 30]](these1318x.png) mm sont capturées dans l’île de la résonance

entière

mm sont capturées dans l’île de la résonance

entière  .

.Le codage de la diffusion sur l’ouverture dynamique met bien en exergue les régions

hyperboliques, les régions elliptiques et les résonances. L’injection est réalisée au voisinage de la

résonance d’ordre 5,  .

.

Forts de ces résultats, nous pouvons donner des dimensions de l’ouverture dynamique plus

réalistes, sachant qu’en pratique une résonance entière ne peut être traversée sans perte

significative des performances du faisceau : ![[− 27, 21]y=0 × [− 7, 7]x=0](these1321x.png) mm, soit une réduction d’un

facteur deux dans les deux directions transverses.

mm, soit une réduction d’un

facteur deux dans les deux directions transverses.

Bien évidemment, si l’on prend en compte les défauts multipolaires, la symétrie 16 est brisée, les largeurs de résonance sont plus importantes et risquent de se recouvrir ; la zone de stabilité dans l’espace des fréquences sera encore plus petite.

|

|

|

|

Enfin lorsque l’on calcule le glissement des nombres d’ondes avec l’énergie, la résonance entière

risque d’être atteinte plus tôt pour des particules off-momentum. C’est ce que nous

allons maintenant vérifier.

risque d’être atteinte plus tôt pour des particules off-momentum. C’est ce que nous

allons maintenant vérifier.

A l’ESRF, la chromaticité est surcompensée à une valeur légèrement positive :  et

et

. Pour différents écarts à l’énergie nominale, le point de fonctionnement va donc varier

avec

. Pour différents écarts à l’énergie nominale, le point de fonctionnement va donc varier

avec  suivant une courbe

suivant une courbe  (Fig. 3.32). En particulier, les résonances vont être

atteintes avec des amplitudes différentes par rapport au cas on momentum. D’autres résonances

vont également apparaître puisque d’autres régions de l’espace des fréquences vont être

explorées.

(Fig. 3.32). En particulier, les résonances vont être

atteintes avec des amplitudes différentes par rapport au cas on momentum. D’autres résonances

vont également apparaître puisque d’autres régions de l’espace des fréquences vont être

explorées.

|

|

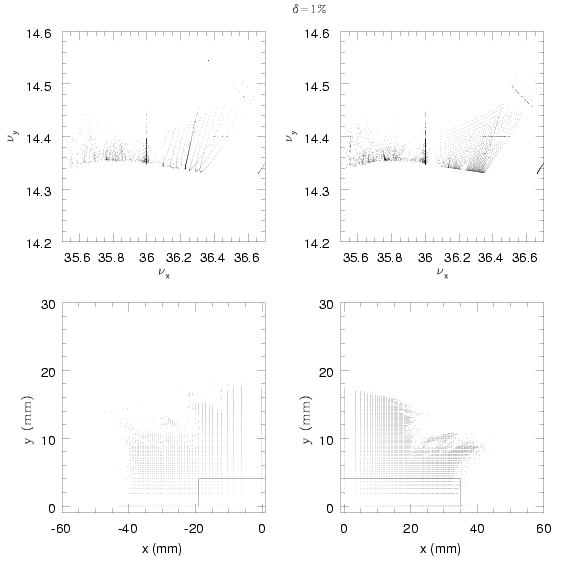

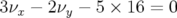

Les cartes en fréquence ont été tracées en balayant à la fois les ouvertures dynamiques positive

et négative en  pour des écarts à l’énergie nominale de

pour des écarts à l’énergie nominale de  ,

,  et

et  (Fig. 3.33).

Nous allons donner une brève description des cartes en fréquence et ouvertures dynamiques

(plusieurs nouvelles résonances apparaissent cf. Tab. 3.10) :

(Fig. 3.33).

Nous allons donner une brève description des cartes en fréquence et ouvertures dynamiques

(plusieurs nouvelles résonances apparaissent cf. Tab. 3.10) :

L’acceptance dynamique diminue (mais reste encore importante). Aussi bien

pour les positions

L’acceptance dynamique diminue (mais reste encore importante). Aussi bien

pour les positions  positives que négatives, l’ouverture dynamique est fortement

marquée par des résonances (présences d’îles importantes) qui se traduit par des bords

irréguliers et des protubérances.

positives que négatives, l’ouverture dynamique est fortement

marquée par des résonances (présences d’îles importantes) qui se traduit par des bords

irréguliers et des protubérances.

La carte en fréquence est maintenant vraiment irrégulière au-delà de la résonance entière : la diffusion est élevée. Que dira-t-on s’il y a quelques défauts qui viennent perturber la dynamique ? Il y aura augmentation de la diffusion des orbites.

L’ouverture dynamique se détériore de plus en plus au-delà de la résonance

entière qui est atteinte à amplitude de plus en plus faible de par le glissement du point

de fonctionnement.

L’ouverture dynamique se détériore de plus en plus au-delà de la résonance

entière qui est atteinte à amplitude de plus en plus faible de par le glissement du point

de fonctionnement.

On observe un trou dans l’ouverture dynamique au voisinage de la résonance

entière (comportement hyperbolique) qui est atteinte très tôt. Si l’on ne considère que

l’acceptance avant cette résonance, alors elle est très petite :

On observe un trou dans l’ouverture dynamique au voisinage de la résonance

entière (comportement hyperbolique) qui est atteinte très tôt. Si l’on ne considère que

l’acceptance avant cette résonance, alors elle est très petite :  mm,

mm,  mm

par rapport à la chambre à vide. On observe nettement la « nocivité » de la résonance

entière.

mm

par rapport à la chambre à vide. On observe nettement la « nocivité » de la résonance

entière.

|

On note l’apparition d’une nouvelle résonance d’ordre 6. La résonance entière n’est

plus atteinte. La carte en fréquence « se déplie ». La dynamique est dominée par la résonance

d’ordre 5,

On note l’apparition d’une nouvelle résonance d’ordre 6. La résonance entière n’est

plus atteinte. La carte en fréquence « se déplie ». La dynamique est dominée par la résonance

d’ordre 5,  .

.

L’ouverture dynamique est plus grande qu’à 1% (il n’y a plus la résonance entière).

La carte est presque plate. Au voisinage de la résonance

L’ouverture dynamique est plus grande qu’à 1% (il n’y a plus la résonance entière).

La carte est presque plate. Au voisinage de la résonance  , la dynamique est

perturbée.

, la dynamique est

perturbée.

L’ouverture dynamique est très grande car à faible amplitude, il y a peu de

résonances. Seuls les bords sont fortement irréguliers et incisés par les résonances.

Paradoxalement, la dynamique est plus régulière dans ce cas que pour les particules on

momentum.

L’ouverture dynamique est très grande car à faible amplitude, il y a peu de

résonances. Seuls les bords sont fortement irréguliers et incisés par les résonances.

Paradoxalement, la dynamique est plus régulière dans ce cas que pour les particules on

momentum.|

|

La dynamique est très altérée par les résonances qui détériorent fortement la dynamique (diffusion élevée). Les deux résonances principales sont la résonance d’ordre 5 au voisinage de laquelle est faite l’injection et la résonance entière qui va réduire l’ouverture dynamique. Si l’on fait l’hypothèse que cette résonance ne peut pas être traversée, alors l’acceptance dynamique peut limiter la durée de vie du faisceau comme nous allons le voir.

Dans un anneau de stockage, le faisceau a une durée de vie finie du fait des différents mécanismes de perte : excitation quantique, diffusions simples ou multiples entre les électrons, diffusions sur les atomes du gaz résiduel. Pour les sources de lumière de troisième génération (faible émittance) comme l’ESRF, la durée de vie est déterminée principalement par la durée de vie Touschek que nous allons définir. Lors d’une collision entre deux électrons d’un même paquet, une partie de leurs moments transverses est transférée en moments longitudinaux. Si ces transferts sont plus grands que l’acceptance en énergie donnée par le système RF, les électrons sont perdus après la collision. De plus, les électrons diffusés qui restent à l’intérieur de l’acceptance longitudinale peuvent aussi être perdus dans le plan transverse dû à la limite de l’ouverture physique ou dynamique pour l’écart en énergie considéré.

La durée de vie Touschek a été calculée en mode multipaquets et en mode faible nombre de paquets qui sont deux des principaux modes de fonctionnement de l’ESRF. Les paramètres adoptés pour les calculs avec le logiciel BETA sont donnés par le tableau 3.11.

Les calculs ont été faits en approximation linéaire et nonlinéaire et sont présentés dans le

tableau 3.12. Dans chaque cas, nous avons pris comme longueur de paquet la longueur

naturelle  à courant nul ; en fonctionnement réel, le paquet s’allonge, e.g. d’un facteur

3 à 16 mA par paquet et la durée de vie est environ trois fois plus grande (Besnier,

Laclare, Limborg, 1996). En approximation linéaire, la durée de vie Touschek (

à courant nul ; en fonctionnement réel, le paquet s’allonge, e.g. d’un facteur

3 à 16 mA par paquet et la durée de vie est environ trois fois plus grande (Besnier,

Laclare, Limborg, 1996). En approximation linéaire, la durée de vie Touschek ( ) est

donnée par la formule classique (voir par exemple Le Duff, 1995 ou chap. XXX de Bruck,

1966) :

) est

donnée par la formule classique (voir par exemple Le Duff, 1995 ou chap. XXX de Bruck,

1966) :

| =  D(ξ), ξ = D(ξ), ξ =  2 2 | (3.2) | |

| D(ξ) | =   |

,

,  les dimensions transverses et

les dimensions transverses et  la divergence horizontale du faisceau,

la divergence horizontale du faisceau,  l’acceptance en énergie de la machine,

l’acceptance en énergie de la machine,  m le rayon classique de l’électron,

m le rayon classique de l’électron,  le

nombre d’électrons par paquet.

le

nombre d’électrons par paquet.

Pour le calcul dit nonlinéaire, nous avons pris en compte l’orbite fermée chromatique nonlinéaire et la dépendance en l’énergie des fonctions optiques. Pour une description détaillée, le lecteur peut se reporter à la méthode développée pour SOLEIL (Nadji et al., 1997).

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

De manière générale, la durée de vie Touschek est limitée soit par l’acceptance physique, soit par l’acceptance dynamique ou soit par l’acceptance en tension RF. Pour ces calculs, nous avons inclus les dimensions de l’ouverture dynamique off momentum (cf. Fig. 3.35).

A 8 MV, nous constatons que la tension RF est limitative ( ) alors qu’à 12 MV

c’est l’acceptance physique (

) alors qu’à 12 MV

c’est l’acceptance physique ( ) et même l’acceptance dynamique si toute la dynamique

au-delà de la résonance entière est négligée.

) et même l’acceptance dynamique si toute la dynamique

au-delà de la résonance entière est négligée.

|

|

Dans tous les cas, il est absolument nécessaire prendre en compte le second ordre pour calculer la durée de vie Touschek. En effet, au-delà de 8 MV, les résultats obtenus par les calculs linéaire et nonlinéaire sont très différents ; cette différence atteint un facteur 3 à 12 MV (cf. Fig. 3.34).

Le second jeu hexapolaire est une tentative d’optimisation du point de

fonctionnement précédent (pas d’améliorations expérimentales notables sauf à fort

courant18).

Seule la pente à l’origine de la courbe en fréquence est modifiée de  à

à  en

modifiant les réglages hexapolaires. Cependant la dynamique du faisceau est complètement modifiée

(cf. Fig. 3.36). Nous nous attarderons sur la comparaison des deux optiques.

en

modifiant les réglages hexapolaires. Cependant la dynamique du faisceau est complètement modifiée

(cf. Fig. 3.36). Nous nous attarderons sur la comparaison des deux optiques.

|

|

L’ouverture dynamique (cf. Fig. 3.36) est encore plus grande que celle obtenue pour le premier

réglage (cf. Fig. 3.28) : ![[− 80,45]y=0 × [− 15,15]x=0](these1412x.png) mm, plus régulière mais elle est

toujours surestimée. Comme précédemment, la carte en fréquence (Fig. 3.37, voir aussi les

cartes en couleur B.11) présente un repliement et peut être scindée en deux parties

(Fig. 3.38) :

mm, plus régulière mais elle est

toujours surestimée. Comme précédemment, la carte en fréquence (Fig. 3.37, voir aussi les

cartes en couleur B.11) présente un repliement et peut être scindée en deux parties

(Fig. 3.38) :

![[− 30, 20] × [− 8, 8]](these1413x.png) mm dans l’espace des configurations, avec un

glissement des nombres d’ondes très faible (

mm dans l’espace des configurations, avec un

glissement des nombres d’ondes très faible ( ). Cette partie est

extrêmement régulière et pratiquement exempte de résonances avec peu de diffusion.

). Cette partie est

extrêmement régulière et pratiquement exempte de résonances avec peu de diffusion.

ne soit

jamais atteinte, la résonance d’ordre 5,

ne soit

jamais atteinte, la résonance d’ordre 5,  est déjà fortement

excitée pour une machine idéale puisqu’elle capture toutes les particules de conditions

initiales

est déjà fortement

excitée pour une machine idéale puisqu’elle capture toutes les particules de conditions

initiales ![x ∈ [− 74, − 42] ∪ [32, 35]](these1417x.png) mm.

mm.De manière générale pour ce réglage, la dynamique est moins « compliquée » et beaucoup plus

stable. Le glissement des nombres d’ondes avec l’amplitude est plus faible, si bien que la résonance

est atteinte à une amplitude

est atteinte à une amplitude  mm soit aussi grande que l’ouverture

physique (

mm soit aussi grande que l’ouverture

physique ( mm pour le premier réglage hexapolaire).

mm pour le premier réglage hexapolaire).

|

|

|

|

Deux orbites particulières ont été intégrées pour illustrer la diffusion au voisinage d’une résonance dans une zone de mouvement régulier et irrégulier (Fig. 3.40-a,b) :

La première orbite (O1) correspond aux conditions initiales  mm avec

pour nombres d’ondes initiaux

mm avec

pour nombres d’ondes initiaux  . L’intégration est réalisée sur 1

million de tours, les fréquences sont recalculées tous les 1 000 tours ; la particule oscille rapidement

transversalement à la résonance

. L’intégration est réalisée sur 1

million de tours, les fréquences sont recalculées tous les 1 000 tours ; la particule oscille rapidement

transversalement à la résonance  et lentement longitudinalement (voir aussi

Fig. 3.39).

et lentement longitudinalement (voir aussi

Fig. 3.39).

|

|

La seconde orbite (O2) est perdue au bout de 38 026 tours de l’anneau. Ses conditions initiales

en amplitudes et en fréquences sont  mm et

mm et  ,

soit au voisinage de la résonance

,

soit au voisinage de la résonance  . La particule y reste environ 15 000

tours avant de diffuser rapidement L’évolution de la partie fractionnaire des nombres d’ondes avec le

nombre de tours est donné par la figure 3.40-b.

. La particule y reste environ 15 000

tours avant de diffuser rapidement L’évolution de la partie fractionnaire des nombres d’ondes avec le

nombre de tours est donné par la figure 3.40-b.

Comme pour le premier réglage, les valeurs réduites des chromaticités sont légèrement positives

( et

et  ). Le glissement des nombres d’ondes avec l’énergie

). Le glissement des nombres d’ondes avec l’énergie  est illustré par la

figure 3.42.

est illustré par la

figure 3.42.

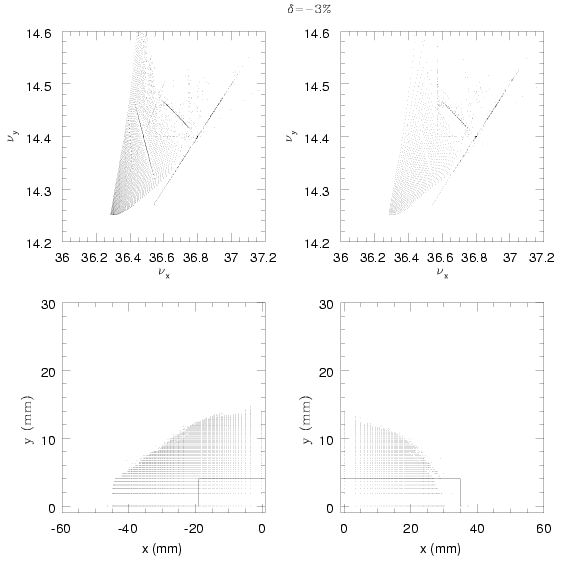

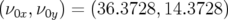

Les cartes en fréquence ont été tracées pour des écarts à l’énergie nominale compris entre

et

et  (Fig. 3.41) en considérant toujours une machine parfaite.

(Fig. 3.41) en considérant toujours une machine parfaite.

|

|

L’ouverture dynamique diminue avec  (cf. Fig. 3.43) ; cette diminution est plus importante

pour des écarts à l’énergie positifs.

(cf. Fig. 3.43) ; cette diminution est plus importante

pour des écarts à l’énergie positifs.

L’allure et le repliement des cartes varient beaucoup avec  . Pour de grands écarts en énergie,

les cartes sont pratiquement « plates » ; notons cependant que pour

. Pour de grands écarts en énergie,

les cartes sont pratiquement « plates » ; notons cependant que pour  , les nombres d’ondes

diminuent avec l’amplitudes (distances au centre du faisceau) alors que pour

, les nombres d’ondes

diminuent avec l’amplitudes (distances au centre du faisceau) alors que pour  , ils

augmentent avec l’amplitude.

, ils

augmentent avec l’amplitude.

|

|

Pour  , la résonance d’ordre 5,

, la résonance d’ordre 5,  est atteinte beaucoup plus tôt, et surtout,

la résonance

est atteinte beaucoup plus tôt, et surtout,

la résonance  , systématique d’ordre 4 et destructive ici, limite la dynamique ; ce

qui explique la diminution drastique de plus de 50 % de l’ouverture dynamique entre

0% et +2%. Par contre au-delà de +3%, la résonance

, systématique d’ordre 4 et destructive ici, limite la dynamique ; ce

qui explique la diminution drastique de plus de 50 % de l’ouverture dynamique entre

0% et +2%. Par contre au-delà de +3%, la résonance  n’est plus destructive

pour une machine idéale : l’ouverture dynamique est de nouveau plus grande (frontière

2.3%).

n’est plus destructive

pour une machine idéale : l’ouverture dynamique est de nouveau plus grande (frontière

2.3%).

Pour  , de nouvelles résonances de couplages (Tab. 3.13) apparaissent de par le

déplacement du point de fonctionnement avec l’énergie.

, de nouvelles résonances de couplages (Tab. 3.13) apparaissent de par le

déplacement du point de fonctionnement avec l’énergie.

|

Comme annoncé précédemment, les résonances  et

et  ont une grande

amplitude qu’il faudrait essayer de réduire pour améliorer l’ouverture dynamique pour

ont une grande

amplitude qu’il faudrait essayer de réduire pour améliorer l’ouverture dynamique pour

.

.

Pour  , l’extension des cartes en fréquence est plus importante que pour l’énergie

nominale. D’autres résonances vont alors dominer dans la dynamique aux différentes

amplitudes.

, l’extension des cartes en fréquence est plus importante que pour l’énergie

nominale. D’autres résonances vont alors dominer dans la dynamique aux différentes

amplitudes.

L’acceptance dynamique diminue avec  , mais dans le pire des cas elle reste comparable avec

l’acceptance physique.

, mais dans le pire des cas elle reste comparable avec

l’acceptance physique.

La surcompensation de la chromaticité a l’inconvénient majeur de compliquer l’optimisation, puisque les points de fonctionnement dépendent fortement de l’énergie de la particule. Idéalement, il faudrait pouvoir optimiser la dynamique aux différentes énergies.

La durée de vie Touschek est calculée de la même manière que pour le premier réglage hexapolaire. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 3.14 (voir aussi les figures 3.44-a et b).

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

En comparant les durées de vie Touschek obtenues pour les deux réglages hexapolaires de

l’ESRF (Fig. 3.34 et Fig. 3.44), nous constatons que le second réglage est meilleur. Ce résultat se

comprend bien si l’on se rappelle que la dynamique off momentum du premier réglage est fortement

marquée par la résonance entière  , si bien qu’il faut prendre en compte dans les calculs

l’ouverture dynamique off momentum qui est alors le facteur limitatif. Ces résultats tendraient à

corroborer les mesures expérimentales. Il faut toutefois reconnaître que les durées de vie mesurées

sont bien plus faibles.

, si bien qu’il faut prendre en compte dans les calculs

l’ouverture dynamique off momentum qui est alors le facteur limitatif. Ces résultats tendraient à

corroborer les mesures expérimentales. Il faut toutefois reconnaître que les durées de vie mesurées

sont bien plus faibles.

Pour le point de fonctionnement  la dynamique du deuxième jeu